この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

先日のブログ(Vol.1)で、地球上に生命が存在しているのは奇跡だ、と書きました。

人類のような高度な文明は、広大な宇宙のどこかに存在しているかもしれませんが、仮に存在していたとしてもそれを見つけるのは至難の業だと思います。

それでも人類はあくなき探求心で、地球以外の生命体を探し続けています。

きっと、「可能性がゼロではない」というところに研究者たちの夢とロマンがあるのでしょうね。

急速な科学技術の進歩により、格段に観測技術が向上している現在、望遠鏡や探査機を使って、あるいは新たな手法を用いて宇宙探索が進んでいます。

ここでは、現時点で生命体あるいは有機物質が存在している可能性がある天体、過去に生命体あるいは有機物質が存在していた可能性がある天体を紹介するとともに、それらの天体への研究者のアプローチ(探査状況)を解説したいと思います。

ちなみに、当社の会長は、創業時(サン・フレアの前身の「国際文化科学技術翻訳研究所」)から最先端科学技術、中でも宇宙開発関連技術にこだわりを持っていました。

米ソが宇宙開発競争を展開していた時代に、青年期を過ごしたことが大きく関係しています。

そういった背景もあり、創業してからはまさに宇宙科学技術に関連する技術翻訳を多く手がけてきました。

挙げればきりがありませんが、例えば、欧州共同宇宙開発のための大量の研究論文翻訳や、スペースシャトルでの様々な実験に関する資料の翻訳などです。

時代の最先端の分野において私たちの知的好奇心を大いに刺激し、携わることで心を豊かにしてくれるロマンあふれる翻訳事業を通して、人々の豊かな生活と、社会の進歩と調和に貢献することがサン・フレアの経営理念となっています。

探査・観測範囲

現在、研究者がおこなっている探査・観測の範囲は大きく2つに分かれます。

1つは、太陽系内の探査です。

比較的近距離の天体である太陽系内の惑星や衛星に、探査機を送り込んで探査し、生命の兆候を探しています。

対象天体は、「火星」、「エンケラドス」、「エウロパ」、「タイタン」などです。

もう1つは、太陽系外(太陽系より外の)天体の観測です。

主に、地上の大型望遠鏡、宇宙望遠鏡などで、太陽系外の恒星の周囲を回っている惑星(系外惑星)を観測し、生命の兆候を探しています。

対象天体は、赤色矮星(わいせい)を周回している惑星などです。

次に、これらの天体について詳しく見ていきたいと思います。

火星(太陽系第4惑星)

以前、火星には火星人がいると信じられていた時期もありました。

1877年、イタリアの天文学者、ジョバンニ・スキャパレリ(1835〜1910年)が望遠鏡で火星を観測したところ、火星にたくさんの筋模様が網の目のように張り巡らされていることを発見しました。スキャパレリは、これらの筋を「カナリ」として発表しました。カナリという言葉は、イタリア語で「溝」や「水路」を表す言葉であり、英語で「カナル(運河)」と翻訳され、世界中に紹介されました。「運河」は、人工的につくられた水路を指す言葉だったので、火星に運河があるのであれば、火星人がいるのではないかという臆測が生まれたわけです。

そして、1898年にイギリスの小説家ハーバート・ジョージ・ウェルズ(1866〜1946年)が、火星人が地球に襲来するSF小説『宇宙戦争』を出版し、一躍ベストセラーとなったことで、火星人のイメージは社会に広く定着するようになりました。

「運河説」や小説が、火星に宇宙人がいるかもしれないというロマンを与え、たくさんの人たちが火星に注目するきっかけとなったのです。

もちろん今では、残念ながら火星に生物がいないことは誰もが知っています。

ただし、火星の北極と南極には凍った水が大量に存在していることが分かっていて、液体の水が存在する可能性があります。水が存在すれば、微生物が存在するかもしれません。

液体の水の上部にある氷は、太陽からの紫外線をカットするだけでなく、水の蒸発も防ぐと考えられており、この氷の保護によって微生物などの生存が可能になるのです。

2030年代以降の有人火星探査での調査に期待しましょう!

また、生物の痕跡を調べる目的では、現在、NASAの火星探査車「パーサヴィアランス(Perseverance)」が、生命の存在していた可能性が最も高く、生物の痕跡が保存されている可能性が高い場所でサンプル採取をおこなっています。採取したサンプルは、2030年代に計画されている別のミッションで地球に持ち帰る予定になっています。

エンケラドス

「エンケラドス」は、土星の第2衛星で、直径は約500kmです。

NASAの探査機「カッシーニ」が2009年に撮影した「エンケラドス」の南極領域の写真で、30カ所以上で大量の水蒸気が間欠泉として噴出している様子が確認されました。

この観測データを元に、表面の氷の下には海が広がっているという研究結果が報告されています。

生命に必要とされている3つの要素は、「液体の水」「熱源」「有機物」なのですが、「熱源」に関しては、地下の海の底で、岩石コア(核)と海水が高温で反応していて、地球の海底の熱水噴出孔に似た環境が存在しているとみられています。

「有機物」に関しては、塩分、二酸化炭素、アンモニア、二酸化ケイ素、そして最近になってリン酸も発見されていて、リン(P)は、生命を構成する主要な元素の1つです。

「液体の水」「熱源」「有機物」の揃った「エンケラドス」は、地球以外の生命が存在する有力な候補地と考えられています。

「エンケラドス」は、土星の衛星なので地球からの距離も遠く、探査機を送っても片道5~10年かかります。

現在、惑星探査の主流は「ロボット探査機」であり、月や火星ではすでに活躍しています。今のところ具体的な探査計画は立てられていないようですが、「エンケラドス」の探査もこうした「ロボット探査機」を送り込むべく各国が開発中のようです。どんな「ロボット探査機」ができるのか楽しみです。

※EELS(Exbiology Extant Life Surveyor : 地球外生物痕跡探査機)という蛇型ロボット。

EELSは着陸後に氷の割れ目へ這い、適した穴の入り口を見つけ、中に入って降りていく。忍者が壁と壁の狭い隙間を、手足を突っ張って昇り降りする様子と似ている。そして海水をサンプルして、そこに何かいるのか、また何がいるのかを調べる。

エウロパ

太陽系で最も生命がいる可能性が高いのが、木星の第2衛星で、氷の衛星である「エウロパ」です。

月と同じくらいの大きさ(直径約3,100km)で、その表面は厚い氷に覆われています。

探査機「ガリレオ」の観測により、地表にはトラの縦じまのような美しい亀裂が入っていて、「エウロパ」の厚い氷の下には地球の海水のおよそ2倍の内部海が存在すると考えられています。

また、「ハップル宇宙望遠鏡」によって得られた画像から、「エウロパ」の南極付近からも水蒸気が噴出している様子が見つかっています。

「エンケラドス」同様、生命の材料となる有機物や化学エネルギー源の存在も示唆されています。

NASAの探査機「エウロパ・クリッパー」が2024年10月15日に打ち上げられました。

2030年4月に木星系に到達し、その後、木星を周回しながら4年間かけて「エウロパ」に49回接近する予定です。

分光計やレーダー、磁力計など9つの観測機器を使って衛星全体を調べ、生命に適した環境の有無を探ることになっています。

※小説「2010年宇宙の旅」「2061年宇宙の旅」では、「エウロパ」に生存する生物が描かれています。興味のある方は読んでみてください。

タイタン

「タイタン」は、土星の第6衛星で、直径は月よりも1,500kmほど大きく、5,250kmです。

「タイタン」には有毒な炭素を多く含む化学物質からなる湖や雲があり、惑星を不気味なオレンジ色のガスが覆っていますが、こうした物質は水と共に、生命誕生に必要だと考えられています。

NASAは、「タイタン」を探査するため、探査機「ドラゴンフライ」を2028年7月に打ち上げる予定です。

順調にいけば2034年に「タイタン」に到着する予定で、赤道近くの「シャングリラ」と名付けられた地点で2年半にわたり、ホップ飛行で地表を175km移動します。

「ドラゴンフライ」は回転翼をもつ動力飛行が可能な着陸機です。「タイタン」が厚い大気を持つ利点を生かして、地質学的に多様な地点を離着陸移動しながら、表面物質を採取したり、化学分析をしたりすることができます。「タイタン」の生命存在の可能性について多様な場所を調査することになっています。

系外惑星

「系外惑星」とは、私たちの住む太陽系以外の恒星系に存在する惑星のことを言います。

ここでは代表的な2つの「系外惑星」を紹介します。

・K2-18b

2015年、NASAのケプラー宇宙望遠鏡により発見され、2023年のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による大気組成観測の結果、太陽系外の惑星における生命の手がかりを見つけた可能性があると発表されました。

この地球から124光年離れた「K2-18b」と呼ばれる惑星の大気に、地球では海洋生命が生成する硫化ジメチル(DMS)が存在する可能性が示唆されたのです。

「K2-18b」は、「ハビタブル・ゾーン」と呼ぶ領域に位置していて、星の表面温度が高すぎも低すぎもせず、生命に必要な液体の水が存在できるような恒星との距離関係になっています。

・ロス128b

地球からわずか11光年のところにある系外惑星「ロス128b」は、赤色矮星(わいせい)と呼ばれる小さく薄暗い恒星「ロス128」の周りを回っています。

南米チリに、欧州南天天文台の高精度視線速度系外惑星探査装置(HARPS)という装置があります。この装置を使って恒星からの光を分析し、その周りを回る惑星の重力による微妙な影響を検出することで「ロス128b」の発見に至りました。

「ロス128b」から主星までの距離は地球から太陽までの距離の20分の1しかありませんが、主星(「ロス128」)は薄暗いため、惑星の大気の状態によっては、大気と液体の水を保持するのにちょうどよい距離にある可能性があります。

余談

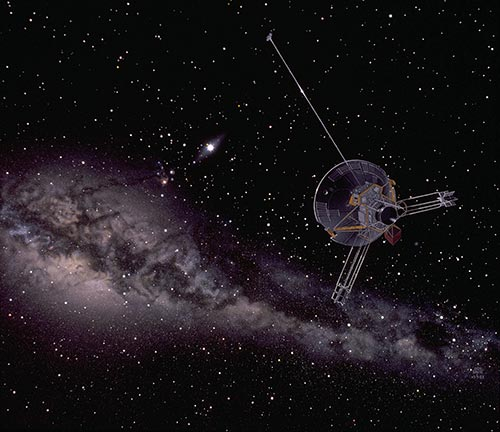

地球外生命体探査を目的として、1972年と1973年に相次いで打ち上げられた惑星探査機パイオニア10号とパイオニア11号は、木星より遠い惑星に向けて人類が初めて送った探査機です。

この2機の探査機には、地球外知的生命体に対するメッセージを刻みこんだ金属板が取りつけられています。皆さんも教科書で見たことがあるのではないでしょうか。

もしも、知能をもった生命体が見てくれれば、この金属板に刻まれたメッセージを解読し、地球や地球人の存在を理解してくれるだろうと期待をこめたものでした。

さらに、1977年に打ち上げられた惑星探査機ボイジャー1号と2号にも、地球外知的生命体へのメッセージが搭載されています。ボイジャーに搭載されたのは銅板に金めっきが施されたレコードです。このレコードには、地球上の様々な音や世界の音楽、あいさつといった音声情報だけでなく、音声データに変換された画像情報も収録されています。

ボイジャーに搭載されたゴールデンレコードを考案した中心人物は、天文学者の「カール・セーガン」博士でした。博士の番組「コスモス」は見たことがある方もいるのではないでしょうか。私も毎回ワクワクしながら見ていました。

ボイジャー1号が1990年に地球から約60億km離れた場所から撮影した画像には、かろうじて見える小さな点として地球が写っていました。(画像参照:光の線の中の点)

カール・セーガンがこの写真を見て伝えたメッセージが以下です。

AI翻訳(ChatGPT)にかけて日本語にしてみたところ・・・

Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there--on a mote of dust suspended in a sunbeam.

もう一度、あの小さな点を見てください。

あれが私たちの「ここ」であり、私たちの「家」であり、私たち自身なのです。

その上には、あなたが愛するすべての人、あなたが知るすべての人、あなたがこれまでに聞いたすべての人、そしてかつて存在したすべての人間が、その人生を送ってきました。

そこには私たちの喜びや苦しみのすべて、何千もの自信に満ちた宗教、思想、経済理論、狩猟者や採集者、英雄や臆病者、文明を創り出す者や破壊する者、王や農民、恋に落ちた若いカップル、あらゆる母と父、希望に胸をふくらませる子ども、発明家や探検家、道徳を説く教師、腐敗した政治家、「スーパースター」や「最高指導者」と呼ばれる者、そして私たちの種の歴史上すべての聖人と罪人が、太陽光の中に浮かぶ塵のような小さなかけらの上で暮らしていたのです。

(中略)

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.

地球は、いまのところ生命が存在することが知られている唯一の世界です。

少なくとも近い将来、私たちの種が移住できる場所は他にありません。訪れることはできるかもしれません。しかし、定住はまだ不可能です。

好きであろうとなかろうと、今のところ私たちが踏みとどまる場所は地球しかないのです。

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.

天文学は、人を謙虚にし、人間性を育む経験だと言われています。

この遠くから見た私たちの小さな世界の姿ほど、人類の思い上がりのおろかしさを示すものは他にないでしょう。

私にとっては、私たちが互いをより思いやりをもって扱い、この淡い青の点―これまでに知る唯一の故郷―を守り、大切にしなければならないという責任を、強く思い起こさせてくれるものなのです。

かなりいい線を行っているようですね。

カール・セーガン博士らしい考え方だと思います。

終わりに

太陽系内の生命体は、前述したように目に見える動植物のようなものではなく、目には見えない微生物レベルであったり、過去に存在していた生物の痕跡だったりします。

実際に探査機を送り込み着陸して調査したり、サンプルを地球に持ち帰って綿密に調べたりするのですが、数年~数十年単位の時間がかかります。

一方で「系外惑星」には私たちのような知的生命体がいる可能性はありますが、何と言っても得られる情報が星から来る光だけしかないという厳しい現実があります。

探査機を送ろうにも、地球に一番近い恒星まででも光の速さで11年かかります。

SF映画のようなワープ工法が発見されない限り、その星に行って生命の証拠を見つけることは難しいですね。

でも、宇宙には1000億個×1000億個の恒星があるとされていますので、きっとどこかに私たちのような知的生命体が存在していて、同じように私たちを探していてもおかしくはありません。

(A long time ago in a galaxy far, far away....)

今回はちょっと長くなってしまいました。次回からは適度な分量を心がけます。

この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

<脚注>

ジョバンニ・スキャパレリ

イタリアの天文学者。火星の研究で有名。火星以外の天体も観測しており、1861年に「小惑星へスペリア」を発見。また、「しし座流星群」の母天体が「テンペル・タットル彗星(すいせい)」であり、「ペルセウス座流星群」の母天体が「スウィフト・タットル彗星(すいせい)」であることを明らかにした。

ハーバート・ジョージ・ウェルズ

イギリスの著作家。H.G.ウェルズの表記の方が身近かもしれない。「ジュール・ヴェルヌ」とともに「SFの巨人」と呼ばれている。代表先はここで紹介した「宇宙戦争」のほかに、「タイム・マシン」「モロー博士の島」「透明人間」などがある。

カッシーニ

NASAとESA(欧州宇宙機関)によって開発され、1997年に打ち上げられた土星探査機。

惑星探査機「ホイヘンス・プローブ」を「タイタン」に着陸させ、大気の組成・風速・気温・気圧等を直接観測した。

ハップル宇宙望遠鏡

Hubble Space Telescope、略称:HST。

1990年に打ち上げられた、地上約600km上空の軌道を周回する宇宙望遠鏡である。長さ13.1メートル、重さ11トンの筒型で、直径2.4メートルの主鏡を持つ反射望遠鏡が内側に収められている。地球の大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能。

アーサー・C・クラーク

イギリス出身の20世紀を代表とするSF作家。1917年~2008年。

宇宙の旅シリーズである「2001年宇宙の旅」「2010年宇宙の旅」「2061年宇宙の旅」「3001年終局への旅」を著作。このうち「2001年宇宙の旅」「2010年宇宙の旅」は映画化されて大ヒットに。

ケプラー宇宙望遠鏡

NASAにより2009年に打ち上げられた「系外惑星」を発見するための宇宙望遠鏡。太陽周回軌道に配置され、9年半後に姿勢制御システムの燃料が尽きて使用廃止に。

ケプラーは、530,506個の恒星を観測し、2,662個の「系外惑星」を検出した。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

NASAが中心となって開発し、2021年に打ち上げられた「赤外線観測用宇宙望遠鏡」で、「ハップル宇宙望遠鏡」の後継機。搭載する高解像度の赤外線画像センサーと分光器を使って系外惑星の観測をおこなった。

ハビタブル・ゾーン

ある恒星系の中で、恒星からの熱によって液体の水と気体の酸素が存在できる温度になる範囲のこと。別の言い方をすれば、液体の水が岩石惑星の表面に安定して存在することが可能な領域。恒星に近すぎると水は水蒸気になり、逆に遠すぎると凍ってしまうため、水が液体で存在できるちょうどよい恒星からの距離が必要。太陽系の場合、地球の内側付近から火星軌道付近までがその範囲である。

カール・セーガン博士

アメリカの天文学者・作家・SF作家。1934年~1996年。NASAにおける惑星探査の指導者。

核戦争というものは地球規模の氷河期を引き起こすと指摘する「核の冬」や、地球工学を用いて人間が居住可能になるよう他惑星の環境を変化させる「テラフォーミング」、ビッグバンから始まった宇宙の歴史を“1年という尺度”に置き換えた「宇宙カレンダー」などの持論で知られる。

この記事を書いた人

Kazz

サン・フレアには1998年入社

現在は、マーケティング・デザイン室在籍

「星空案内人」の資格を持っており、サン・フレア社員向けに「毎月の星空案内」「ISS(国際宇宙ステーション)観望情報」を配信したり、「非常階段踊り場観望会」「出張観望会」など開催したりしています。