この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

こんにちは。星空案内人のKazzです。

来たる2025年9月7日、夜半過ぎから8日明け方にかけて、皆既月食を日本各地で見ることができます。みなさんも過去に皆既月食を見たことがあるかと思います。

皆既月食中は月面が赤銅色に見え、普段月の明かりで見ることのできない背景の星々も見えたりします。昔から日本でも海外でも月食は不吉な現象として忌み嫌われていました。この赤銅色が不気味なんだと思います。確かに、今までとても明るくてきれいだった満月が突然暗く、しかも赤くなるのですから何も知らないと驚きますよね。

もちろん今では月食の仕組みも解明されているので、怖がる必要はないのですが、神秘的な現象であることに変わりはありません。

今回は月食のメカニズムと、月食にもいくつか種類があること、月食にまつわるエピソードも紹介できればと思います。

ところでみなさん、ここで突然クイズです!

月食って、①新月のとき ②半月のとき ③満月のとき、いつ起きると思いますか。

答えは記事を読んでいただくとわかります。

まずは月食の仕組みについておさらいをしておきましょう。

月食が起きる仕組みをおさらい

みなさん、小学生の時に日食と月食の仕組みを勉強していると思いますが、ここでは改めて月食の仕組みをおさらいしておきましょう。

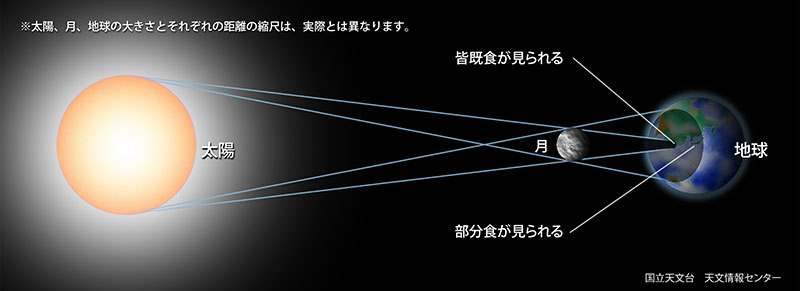

簡単に説明すると、「日食」は、太陽-月-地球と並び、月が太陽を直接隠す現象であるのに対し、「月食」は、太陽-地球-月と並び、太陽に照らされた地球の影の中に月が入って暗くなる現象になります。

以下の図でも説明しますが、「日食」が地球上のごく狭い範囲でしか見ることができないのに対し、「月食」は地球上の広い範囲で見ることができます。

日食の仕組み(参考)

まず月食との比較のために、日食が起こる仕組みの説明です。

日食は、地球の外から見てみると、月の影が地球に届く現象になります。この影の中から見ると、月によって太陽が隠されて見えます。太陽が全部隠される「皆既日食」は、非常に狭い範囲でしか見ることができません。

※日食に関する詳しい解説はまた別の機会にします。

月食の仕組み

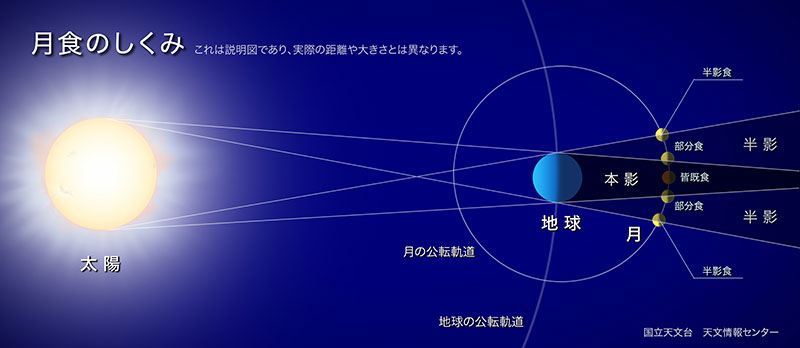

太陽からの光により、地球の影が太陽の反対方向に伸びています。この地球の影の中を月が通過するときに、月が暗くなったり、欠けたように見えたりする現象が「月食」です。

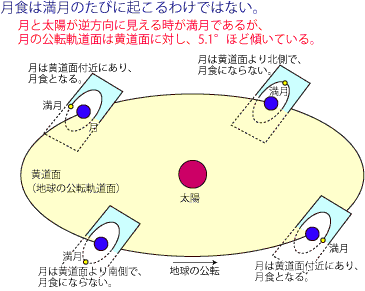

「月食」は、太陽-地球-月が一直線に並ぶとき、つまり満月の頃にだけ起こります。(クイズの回答です。③満月のとき)

ただし、月が地球を回る公転軌道は、太陽の周りを回る地球の公転軌道とは傾いて公転しているため、満月ごとに「月食」が起きるわけではありません。

図のように、月の公転軌道は地球の公転軌道に対して5.1°程度傾いています。

月と地球の公転軌道が交差する点(交点)付近で満月になる時に「月食」が起きます。

月食の種類

地球の影には「本影」と「半影」があります。

「本影」は太陽光がほとんど遮られた濃い影、「半影」は本影の周りを取り囲む薄い影です。

月食の種類は、月が「本影」または「半影」のどこを通るかによって、「皆既月食」「部分月食」「半影月食」に分けられます。

※前章の図「月食の仕組み」を参照してください。

- 皆既月食:本影の中を月全体が通過する(隠れる)現象

- 部分月食:月が本影の一部を通過する(月の一部が欠けて見える)現象

- 半影月食:月の一部または全体が半影を通過する現象

※ただし、半影は薄い影なので、肉眼でははっきり欠けたように見えませんが、写真に撮るとよくわかります。

※部分月食の場合、月は赤銅色にはなりません。

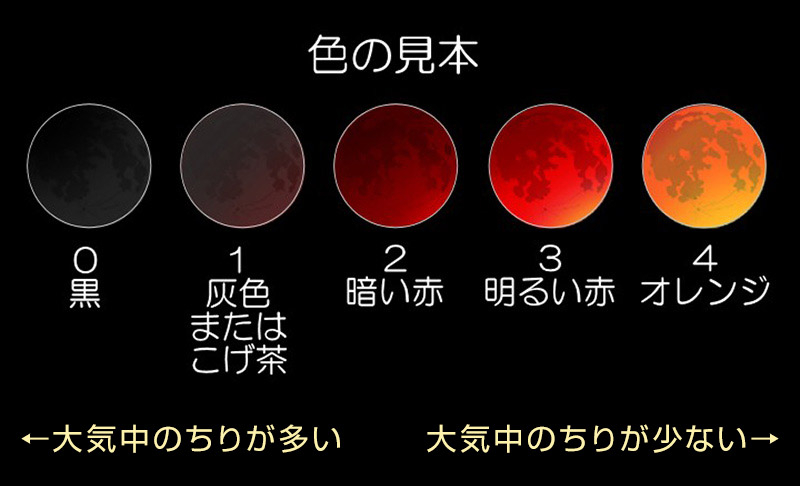

皆既月食中の色について

皆既月食中の月の表面は赤銅色に見えますが、なぜ真っ暗(真っ黒)にならないのでしょう。それは、太陽光のうち、波長が長く屈折率の高い赤い光が地球の大気で屈折し(回り込んで)、月の表面を照らすからなのです。

皆既月食中の月の色は、大気中のちりの状況によって、実は毎回違う色に見えているのです。

大気中のちりの量が少ないと、大気を通り抜けられる光の量が多くなるため、オレンジ色のような明るい月が見られます。

逆にちりの量が多いと、大気を通り抜けられる光の量が少なくなるため、暗く灰色っぽかったり暗くてほとんど見えなかったりします。

実際に、1982年の春にメキシコのエルチチョン火山が噴火した時は、火山灰が成層圏に達したことにより、その年の12月30日の皆既月食では月が真っ暗になり、ほとんど見られませんでした。[#1]

皆既月食中に起きる天文現象

皆既月食中には、普段は月の明かりで見えない、あるいは見えにくい天文現象が時々起こります。直近では、2022年11月の皆既月食中に、太陽系第7惑星である天王星が月の後ろに隠れる現象「掩蔽(えんぺい)」が起きました。

皆既月食中に限ると、それ以前に惑星が月に隠されたのは、1580年7月26日の土星食まで遡ります。しかも次回は2344年7月26日の土星食まで起きません。

私は、2022年11月の皆既月食中の天王星食を望遠鏡で観測し、写真も撮りましたが、かなり貴重な体験だったことを改めて実感しています。

他にも恒星の掩蔽も起きますし、月と一緒に星団が見られることもあります。

月面左下に接しているのが天王星。このあと月に隠されました。

9月8日の皆既月食の詳細

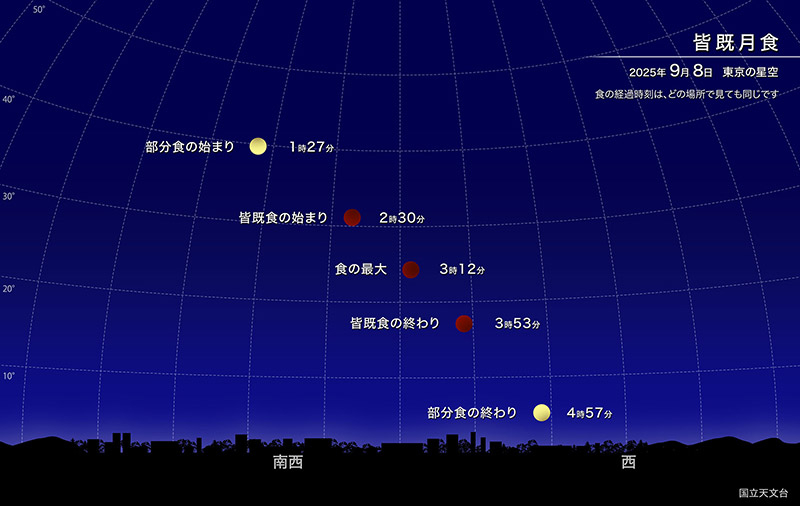

さて、今年は来たる9月8日に皆既日食が起こります。日本のどこからでも見ることができます。東京では、7日の夜半過ぎから部分食が始まり、翌朝8日5時前に終わります。

月食の経過は、

部分食始まり(01:27)→皆既食始まり(02:30)→食の最大(03:12)→皆既食終わり(03:53)部分食終わり(04:57)

になります。

皆既月食は、02:30~03:53の間になります。食の最大(03:12)の頃、月が一番暗くなります。今年はどんな色の月になるでしょうか、楽しみです。[#2]

余談:月食の逸話

月食に関する神話は世界中に存在しますが、その中から2つほど紹介しておきますね。

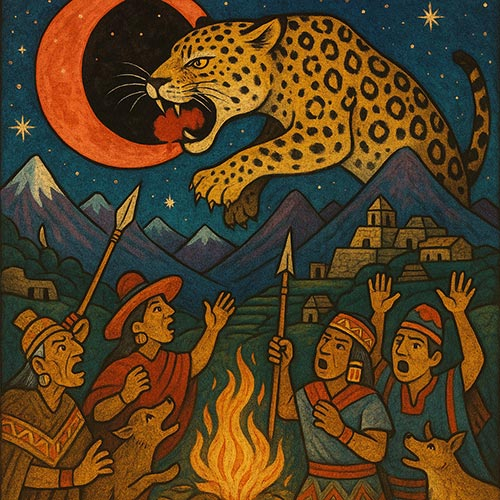

(1)インカ帝国の神話:

インカの人々は、ジャガーが月を食べている(襲っている)と考えていました。ジャガーが月に噛みついて血を流していると信じていました。ジャガーが地上へもやってくることを恐れ、槍を振り上げ、犬に吠えさせたと言われています。

(2)インドの神話:

不老不死の薬を盗み、飲もうとしたラーフという魔人が、ヴィシュヌ神によって首を落とされました。途中まで薬を飲んでいたため首から上は生きていて、月を見つけては飲み込むのですが、首から下がないため、しばらくすると月が再び出てくるのだと考えられていました。

この2つの画像は「Microsoft Copilot」に頼んで(命令して)作成したのですが、ほぼ満足のいく画像を作ってくれました。

最近のAI技術の進歩は目覚ましいものがありますが、サン・フレアには、専門チームがあり、日々AI技術を調査・研究しています。

翻訳・ドキュメント制作の支援や、関連資料の調査・分析などに生成AIを活用しています。

終わりに

皆既月食は、地球全体では年に1回程度発生していますが、日本で見られる皆既月食は、平均するとおよそ3年に1回のペースになります。

今回2025年9月8日の次は、半年後の2026年3月3日になりますが、そのあとは、2032年まで日本で条件良く見られる皆既月食はありません。

今回の9月か、来年3月のどちらかの皆既月食を見ておきたいものですね。実際には天気の影響もありますので、まずは直近の2025年9月8日は晴れてほしいものです。

<脚注>

#1 ほかにも、1993年6月4日に起こった皆既月食も、ほとんどが灰色でわずかに赤みがかった月だった。これは、その2年前の1991年6月にフィリピンで起きたピナツボ火山の大噴火により、長期間漂った灰の影響と推測されている。

#2 Copilotに聞いたところ、今回の皆既月食に火山噴火の影響はないようなので、明るめの赤銅色の月が見られそう。

この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

この記事を書いた人

Kazz

サン・フレアには1998年入社

現在は、コーポレート・コミュニケーションズ BU在籍

「星空案内人」の資格を持っており、サン・フレア社員向けに「毎月の星空案内」「ISS(国際宇宙ステーション)観望情報」を配信したり、「非常階段踊り場観望会」「出張観望会」など開催したりしています。