この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

こんにちは。星空案内人のKazzです。

私がこれまでに実施した観望会は3回あります。

<1回目>出張観望会

日付:2023年11月

場所:神奈川県川崎市 小田急新百合ヶ丘駅近くの公園

観望天体:月、木星、土星

<2回目>出張観望会

日付:2024年8月

場所:千葉県佐倉市 印旛沼近くの双子公園→曇天のため場所を移動し、四街道中央公園

観望天体:月、土星

<3回目>筆者の地元観望会

日付:2025年1月

場所:東京都町田市鶴間 三角公園

観望天体:金星、月、木星、土星+ISS(国際宇宙ステーション)

いずれもサン・フレア社員はもちろん、社員以外のご家族の方にも楽しんでいただき、開催したかいがありました。

実は観望会の開催日を決める際に、月は必須として、その次に、今回取り上げている「土星」が見られる時期に設定しています。

やはり参加者の反応(感動)が一番大きいのが「土星」で、望遠鏡をのぞいて、実際に土星の環が見えた時にみなさん思わず「本当に環がある!」「すごくキレイ!」と声が出ますね。

その声を聞くと「見てもらえてよかったなぁ」と思います。

特にお子さんは、その後もずっとこの時のことを覚えてくれているようで、個人的には、たくさんの子どもが星好きになってくれるととても嬉しいです。

みなさんは「土星(Saturn)」を望遠鏡で見たことはありますか。

写真では見たことがあるという方は多いと思いますが、美しい環を持つ土星は、ぜひ自分の目で見てほしいです。

望遠鏡で見る土星はとても素晴らしく、何度見ても感動します。

そんな土星はどんな惑星なのか、土星の環はどうやってできたのか、土星の環が見えなくなるってどういうことなのかについてお話ししたいと思います。

まずは土星について少しおさらいをしておきましょう。

土星の知識をおさらい

- 大きさ:半径 約58,232 km(地球の約9.5倍)

- 太陽からの距離:約14億3,000万km(太陽-地球間の約10倍)

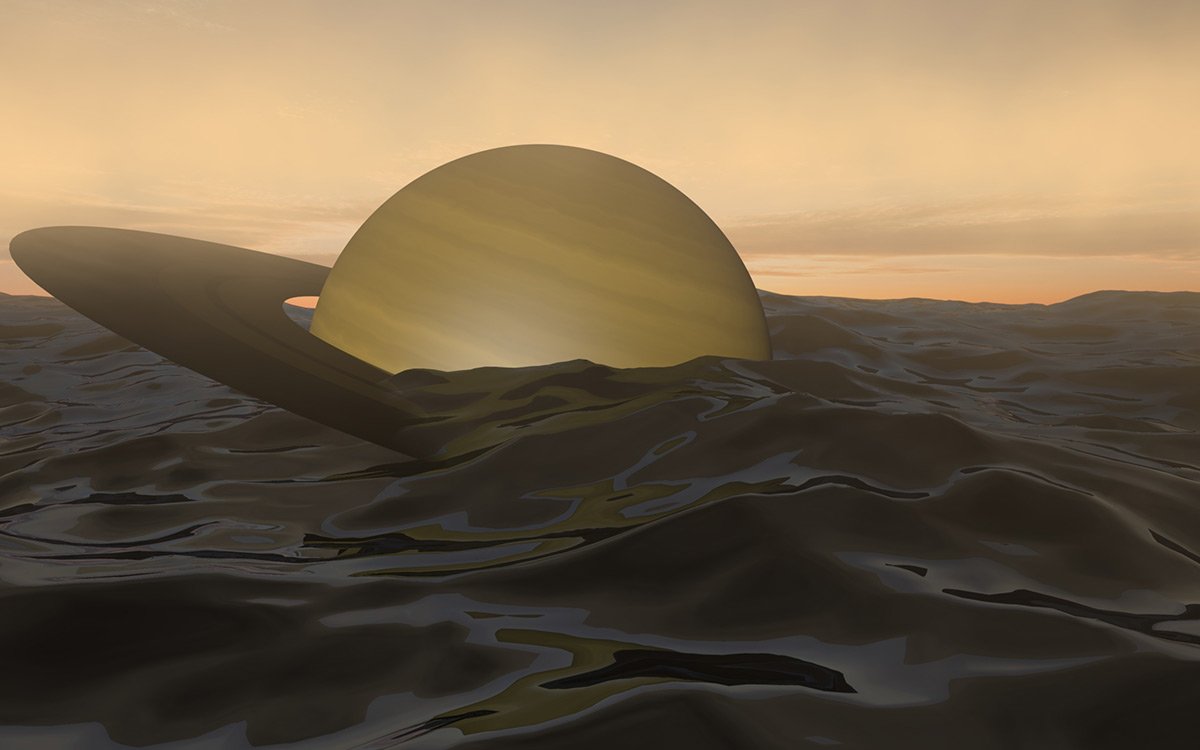

- 密度:696 kg/m3

※これは惑星の中で最小であり、常温の水よりも軽いため、理論上は水に浮かびます。

- 土星の公転周期:約29.5年

土星の自転周期:約10時間30分

※土星の自転速度が速いため、少し押しつぶされたような形をしています。(赤道半径と極半径の差がほぼ10%になります。) - 大気:水素(96.3%)とヘリウム(3.25%)

- 地表の温度:平均-180℃

- 衛星:146個(2024年5月時点、衛星の数は太陽系惑星の中で最多)

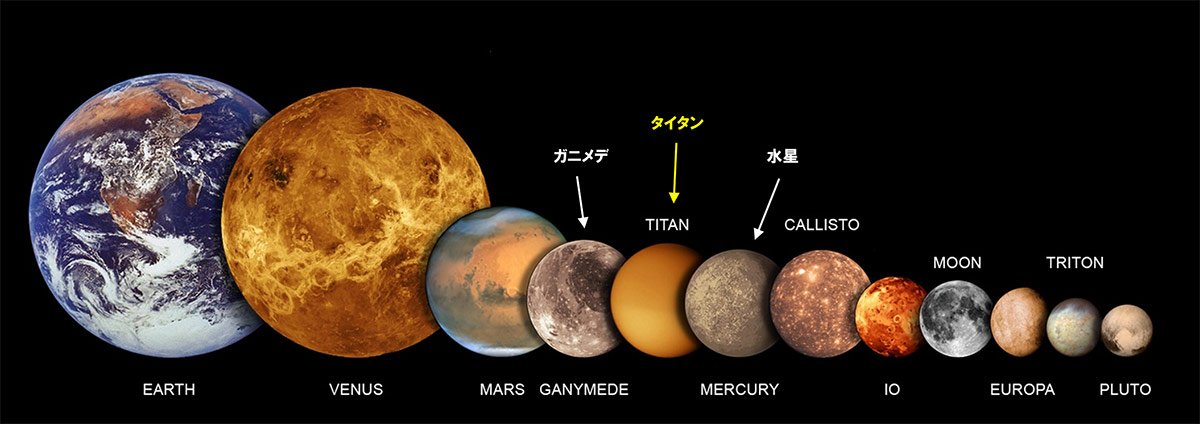

※土星最大の衛星である「タイタン(半径=約2,575 km)」は、木星最大の衛星「ガニメデ(半径=約2,634 km)」に次いで、太陽系で2番目に大きい衛星です。その大きさは太陽系第1惑星の「水星(半径=約2,440 km)」よりも大きいです。

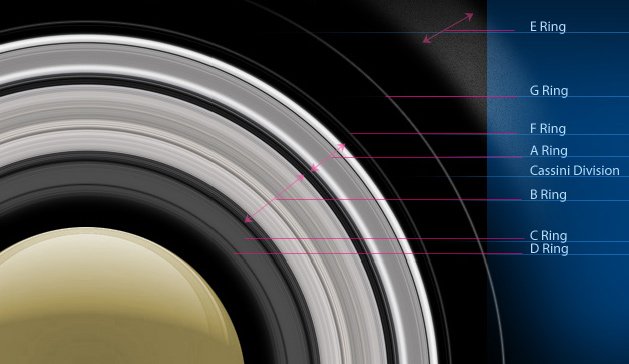

- 環:7つの主環があります。発見された順にA環、B環、C環~G環と名付けられています。

環が美しい太陽系第6番惑星「土星」

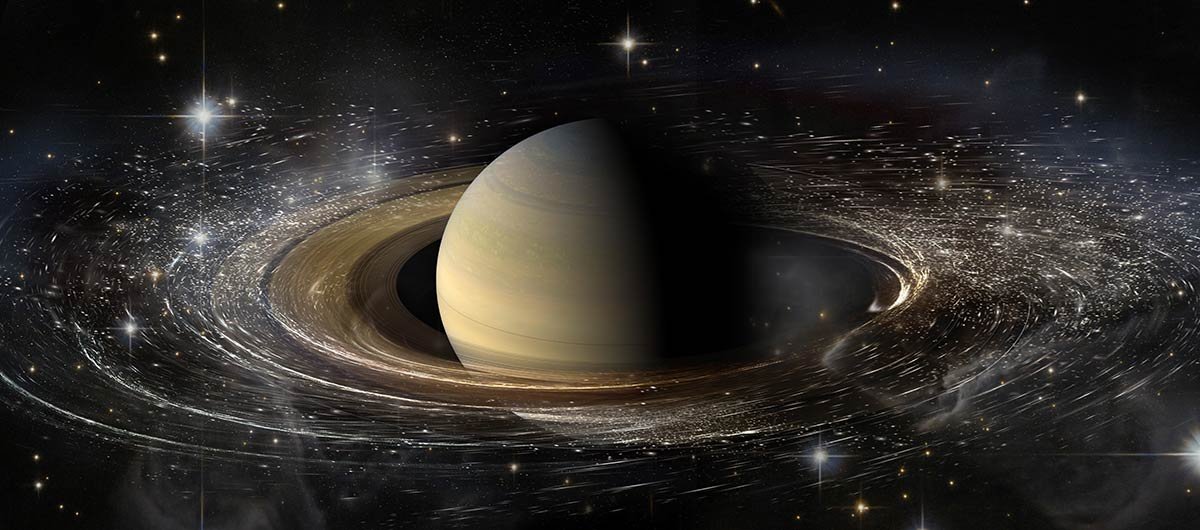

「土星」は太陽系の惑星で、木星に次いで大きい巨大ガス惑星です。

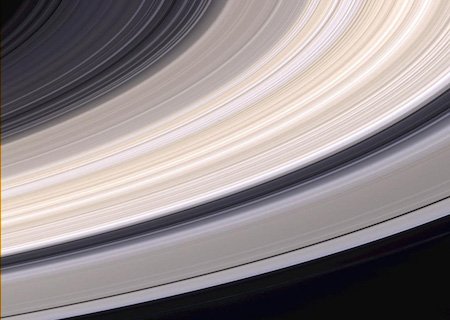

そしてみなさんご存じのように、土星は美しい環を持っています。

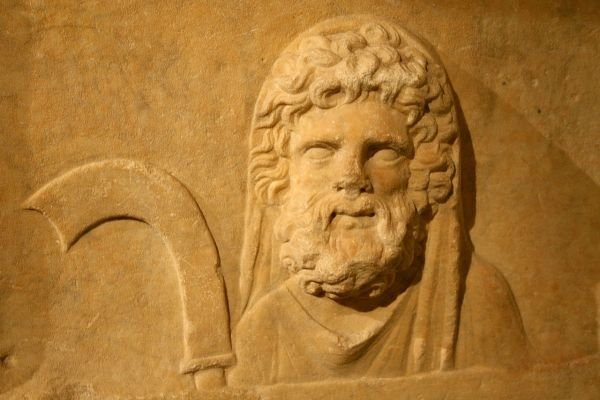

土星の環は、1610年にガリレオ(Galileo Galilei #1)によってはじめて観測されましたが、当時の望遠鏡は性能が良くなかったために、ガリレオは環と認識できませんでした。ガリレオは大きな2つの衛星だと考えていたのです。

その後、1655年にオランダのクリスティアーン・ホイヘンスがガリレオよりも優れた望遠鏡で観測し、環であることが分かりました。

さらに、1675年にフランスの天文学者ジョヴァンニ・カッシーニが土星の環に大きな隙間があることを発見し、彼の名前にちなんで「カッシーニの間隙(かんげき)」と名付けられました。こうして誰もが土星には環が存在することを知るようになったのです。

環ができた理由

では、土星の環はどうやってできたのでしょう。

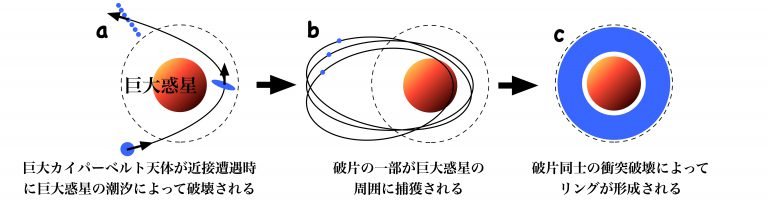

それは約40億年前、大きめの小天体が土星の近くを通過した際に破壊され、その破片から環が作られたという説が有力です。

海王星より外側に、惑星に成長できなかった小天体が多数存在していて、その一部の小天体が巨大惑星との重力相互作用によって軌道が大きく乱れ、太陽系内を飛び交っていたと考えられています。

その小天体が土星の近くを通過する際、土星の潮汐力で破壊され、さらに破片同士が衝突を繰り返して粉々になり、土星の周りに捕獲されました。破片は円軌道を描いて土星の周りを回るようになり、現在のような環になったと考えられています。

ちなみに環の大部分は氷の粒や岩石からできており、大きさは数ミリから数メートルほどしかありません。そして、厚さは数10メートル程度とされています。

土星の環が消える?

土星の環が消える、というのは実際に消えてなくなるのではなく、まるで消えたかのように見えるという事です。

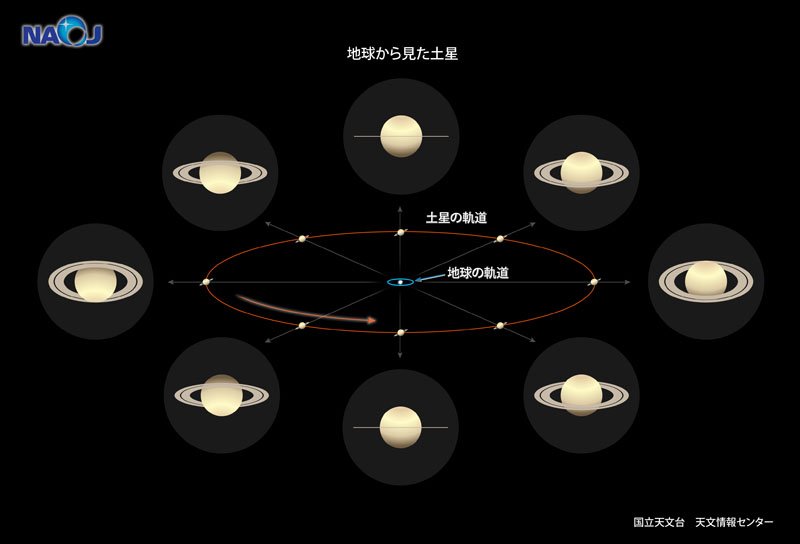

土星のおさらいのところで公転周期が約30年と説明しました。

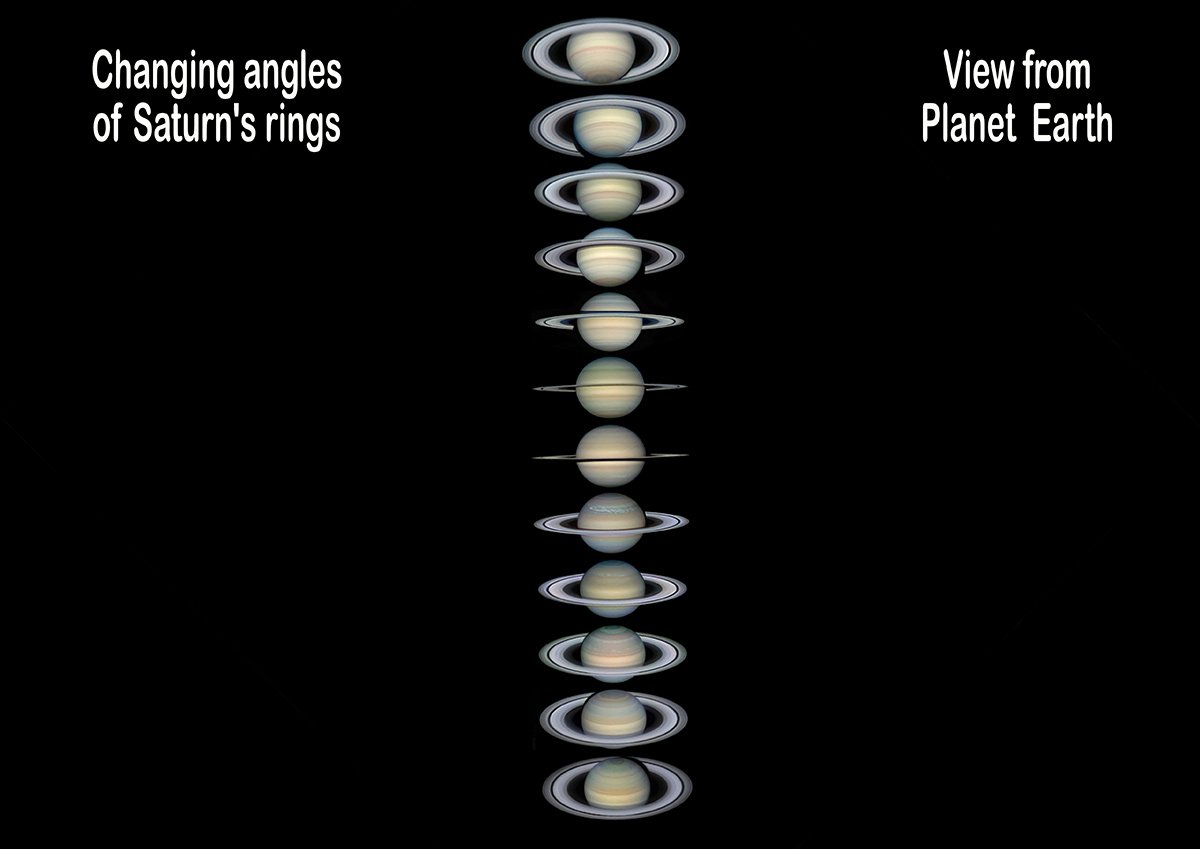

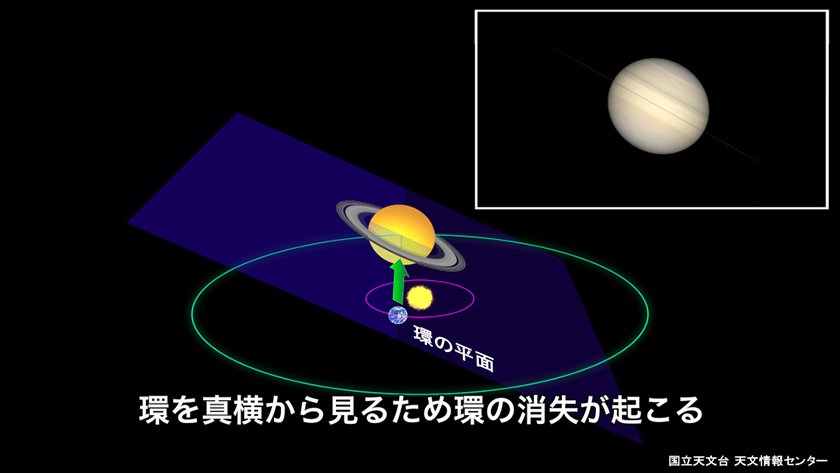

土星は、自転軸が地球と同じように約26.7度傾いているので(地球は約23.4度)、地球から見た時の環の傾きは、約15年周期で大きくなったり小さくなったりします。(「真横→傾きが北に最大→真横→傾きが南に最大→真横」を約30年で繰り返すので、環の傾きの大きさの変化は、半分の約15年周期となります。)

土星の環は、厚みが極めて薄いため、地球から見て真横から見ることになる数日間は、環を見られなくなります。これを「環の消失現象」とか単に「環の消失」と呼んでいます。

そして、まさに今年2025年は環が見えなくなる年なのです。

地球との位置関係によって3回ほど「環の消失」が起こるのですが、1回目の3月24日は、土星が太陽に近い方向にいるため観測不可。2回目の5月7日は、明け方の明るい空で、しかも低空のため観測は難しい。最後の11月25日前後は条件が良いので、環がほとんど見えない土星が観測できます。

15年に1回の貴重な現象ですので、望遠鏡を使った観望会を探して参加してみてはいかがでしょうか。

環のあるその他の惑星

さて、前述したように、1655年にホイヘンスが土星の環を環として認識して以来、土星だけが環を持っている特別な惑星という世界共通の認識でしたが、実はその後、他の惑星にも環が発見されることになります。

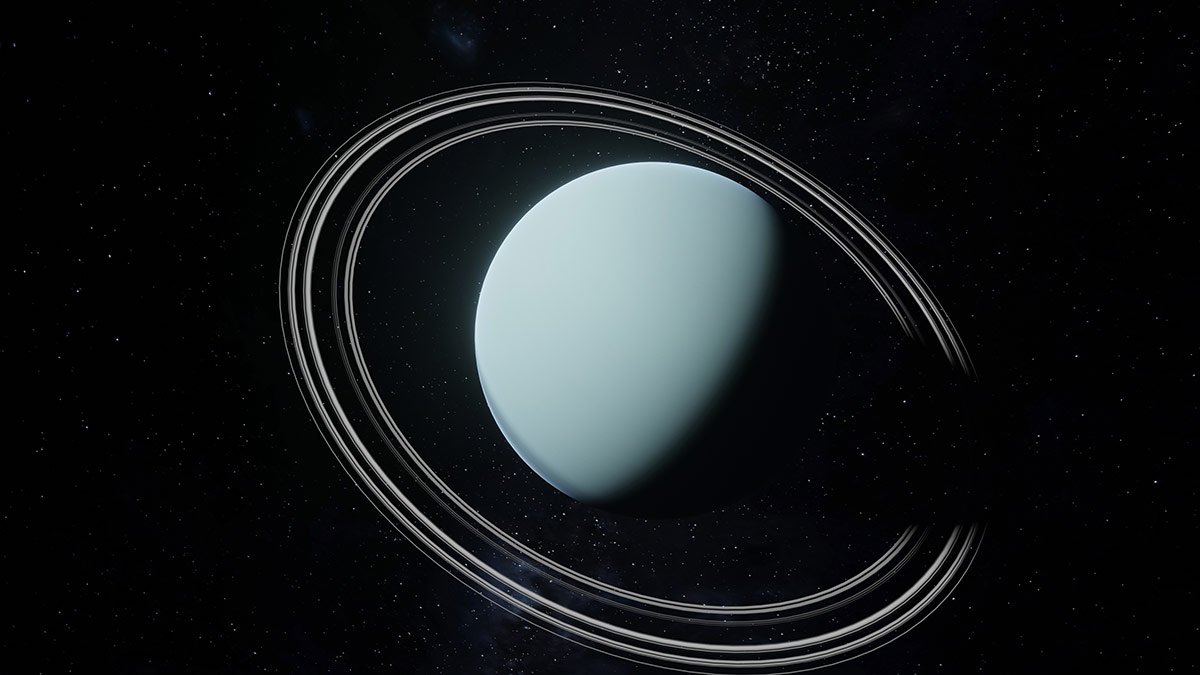

まず、1977年にアメリカの天文学者ジェームズ・L・エリオットが、第7惑星である天王星(Uranus)に環があることを発見しました。きっかけは、天王星がある恒星を掩蔽(えんぺい)する現象を観測したところ、天王星本体以外でも恒星の減光が見られたことによります。つまり環によって恒星の光が少し暗くなったのです(ほんの少しですが…)。

次に、1979年にアメリカが打ち上げた太陽系探査機「ボイジャー1号#2」によって、第5惑星である木星(Jupiter)にも環が発見されました。

4つの主環からできていますが、環が希薄なため地上からの観測には最大級の望遠鏡が必要になります。

最後に、1989年に「ボイジャー2号#2」が第8惑星である海王星(Neptune)に環があることを発見します。

5つの主環からできていますが、こちらも地上からの観測には最大級の望遠鏡が必要になります。

それ以外の惑星には環は発見されていません。今の地球の高い観測技術を考えると他の惑星には環は存在していないと考えてよいでしょう。

※実は、第4惑星の火星(Mars)に2つある衛星のうち小さい方の「フォボス(Phobos)」は、徐々に火星本体に近づいていて、3,000万年から5,000万年後に火星の潮汐力で破壊され、火星の環になるかもしれないと考えられています。

余談

ここでは、土星の名前の由来についてと2024年12月の「土星食」に触れておきますね。

土星の英語名「Saturn」は、ローマ神話に登場する農業の神「サートゥルヌス」に由来しています。サートゥルヌスは、ギリシャ神話のクロノスに相当し、時間や季節、農業の象徴ともされています。

また、土星の見た目の色がくすんだ黄色(土色)に見えることも影響しているようです。

昨年の2024年12月8日に、土星食(土星が月に隠される現象)がありました。

私も望遠鏡で観測および撮影しましたので、その時の写真をコマ送りに加工して掲載しておきますね。

あまりきれいな画像ではありませんが、一応環は分かるのでご容赦ください。

終わりに

さて、土星についていろんな角度から説明してきましたが、「百聞は一見に如かず」。

冒頭にも書きましたが、ぜひ一度望遠鏡を使った観望会に参加して、直接その美しさを体験してみてください。(と書きながらも、そう言えば今年2025年は環が見えにくいのでした…)

探してみると都内でも結構観望会は開催されていますよ。

私が所属している「小さな天文学者の会」でもいろんなイベントを開催していますので、参考にしてみてください。

<脚注>

#1 イタリアの自然哲学者、天文学者、数学者。「近代科学の父」「天文学の父」と呼ばれる。

自ら製作したガリレオ望遠鏡を使って、木星の衛星、月面のクレーター、太陽の黒点などを発見した。金星の観測も行い、その満ち欠けの分析から天動説を強烈に批判したため、1615年に宗教裁判にかけられ、1633年に有罪宣告を受け幽閉された。その後1642年に幽閉先で死去した。

#2 「ボイジャー計画(太陽系の外惑星および太陽系外の探査計画)」で打ち上げられた、2つの探査機。ボイジャー1号、2号。

ボイジャー1号、2号共に1977年に打ち上げられ、1号は木星と土星とその衛星を観測した。2号はそれに加え天王星と海王星とその衛星を観測した。

2024年7月1日時点で、どちらも太陽圏を出て恒星間空間へ入っており、1号は地球から244億1551万km以上離れていて、光の速度でも約22時間37分かかる距離。2号は地球から203億7034万km以上離れていて、光の速度でも約18時間52分かかる距離を航行中。

この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

この記事を書いた人

Kazz

サン・フレアには1998年入社

現在は、マーケティング・デザイン室在籍

「星空案内人」の資格を持っており、サン・フレア社員向けに「毎月の星空案内」「ISS(国際宇宙ステーション)観望情報」を配信したり、「非常階段踊り場観望会」「出張観望会」など開催したりしています。