この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

こんにちは。星空案内人のKazzです。

今回はみなさんが一番身近に感じている「月」に関するお話です。

その中でも今回は月の呼び方について紹介したいと思います。

地球の唯一の衛星(satellite)である「月(Moon)」には様々な呼び方が存在します。

本編に入る前に月に関して少しおさらいしておきましょう。

月の知識をおさらい

- 大きさ:直径約3476km(地球の約4分の1)

- 地球からの距離:約38万km

- 質量:地球の81分の1

- 月の公転周期:約27.32日

月の自転周期:同上

※公転周期と自転周期が同じなので、地球からは月のほぼ同じ面しか見ることができません。(正確には59%を見ることができます。) - 重力:地球の約6分の1

- 大気:ほとんどなし

- 気温(赤道付近):昼110℃、夜-170℃

月に関する様々な呼び方を紹介

月の満ち欠けに伴う呼び方

月は、約29.5日の周期で満ち欠けを繰り返し、その見た目で私たちを楽しませてくれています。(月の公転周期は約27.3日ですが、地球も太陽の周りを公転しているので、満ち欠けの周期は、公転周期よりも少し長くなります。)

よく知られている呼ばれ方としては、新月→三日月→上弦の月→満月→下弦の月でしょうか。

新月から順番に少し詳しく見ていきたいと思います。

【新月:New Moon】

太陽の方向に位置していて地球からは見ることができません。

【三日月:Crescent】

日没後の西の空にかかります。その細く輝く姿から「月の剣」「月の眉」とも呼ばれています。

【上弦の月:First Quarter Moon】

上弦という名前は、月が沈むときに弓を張ったような形に見えることから名付けられました。

上弦の月はちょうど新月から満月へと移り変わる中間に位置し、見上げるとぴったり半分に分かれた月を見ることができます。個人的には、この頃の月はクレーターがキレイに見えるので好きですね。

【十三夜月】

十五夜の月(満月)に次いで美しい月と言われています。

【満月(十五夜月):Full Moon】

満月の呼び名はいろいろありますが、それはこの後の章で紹介します。

【十六夜月(いざよいづき)】

「いざよう」はためらうという意味で、十五夜より少し遅れて昇ってきます。

【立待月(たちまちづき)】

今か今かと立って待つうちに月が出てくることからこう名付けられました。

【居待月(いまちづき)】

月が出てくるのを居間などで座って待つという意味からこう名付けられました。

【寝待月(ねまちづき)】

月が出てくるのが遅く、寝て待つほどという意味からこう名付けられました。

【更待月(ふけまちづき)】

月の出がさらに遅く、夜更けまで待ってようやく出てくることからこう名付けられました。

【下弦の月:Last Quarter Moon】

上弦の月と逆の半分が見えます。

真夜中に昇り、昼頃に沈むため、夜明け以降の青空で見えることがあります。

十六夜月以降の月は、遅い時間に昇ってくるので見る機会が少なく、なじみが薄いかもしれませんね。

満月のいろいろな呼び方

ここからは満月の呼び方のあれこれを見ていきます。

時々、満月が「●●ムーン」と呼ばれることがありますが、どうしてそう呼ばれるのか不思議に思ったことはありませんか。

満月の呼び名はいくつかのグループに分類されます。

それぞれの呼ばれ方となぜそう呼ばれるのかを見てみましょう。

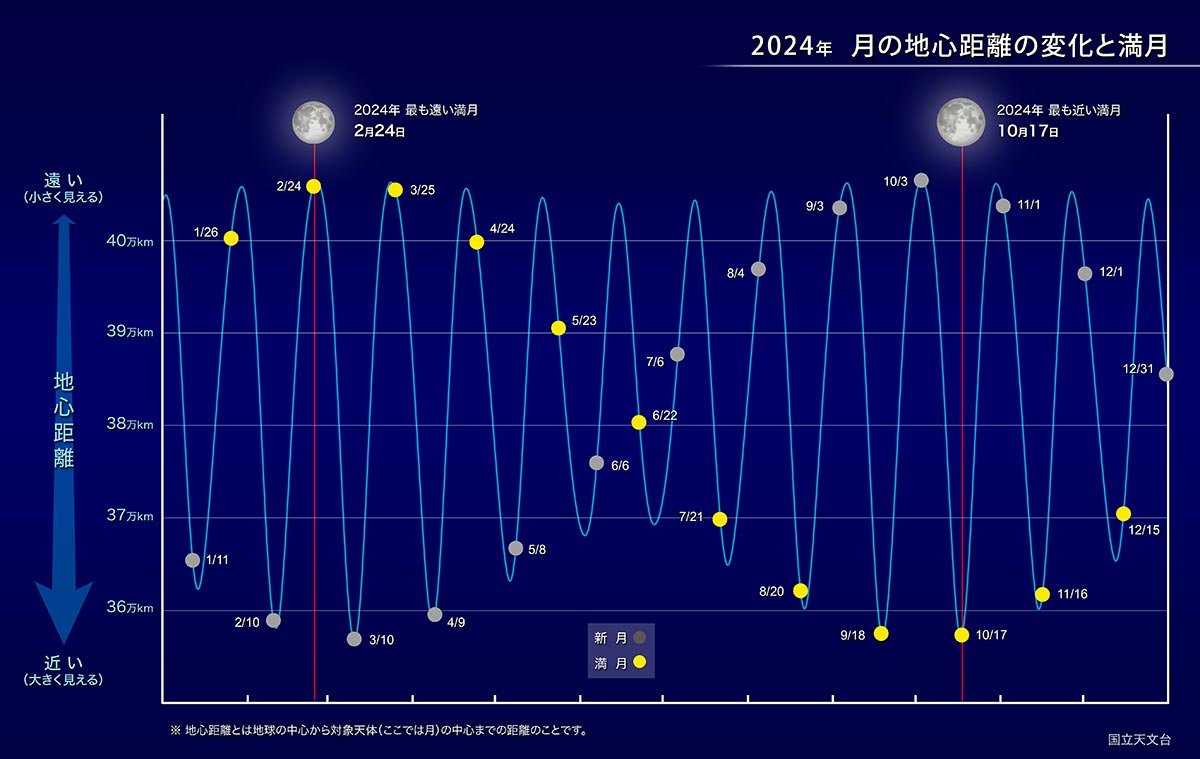

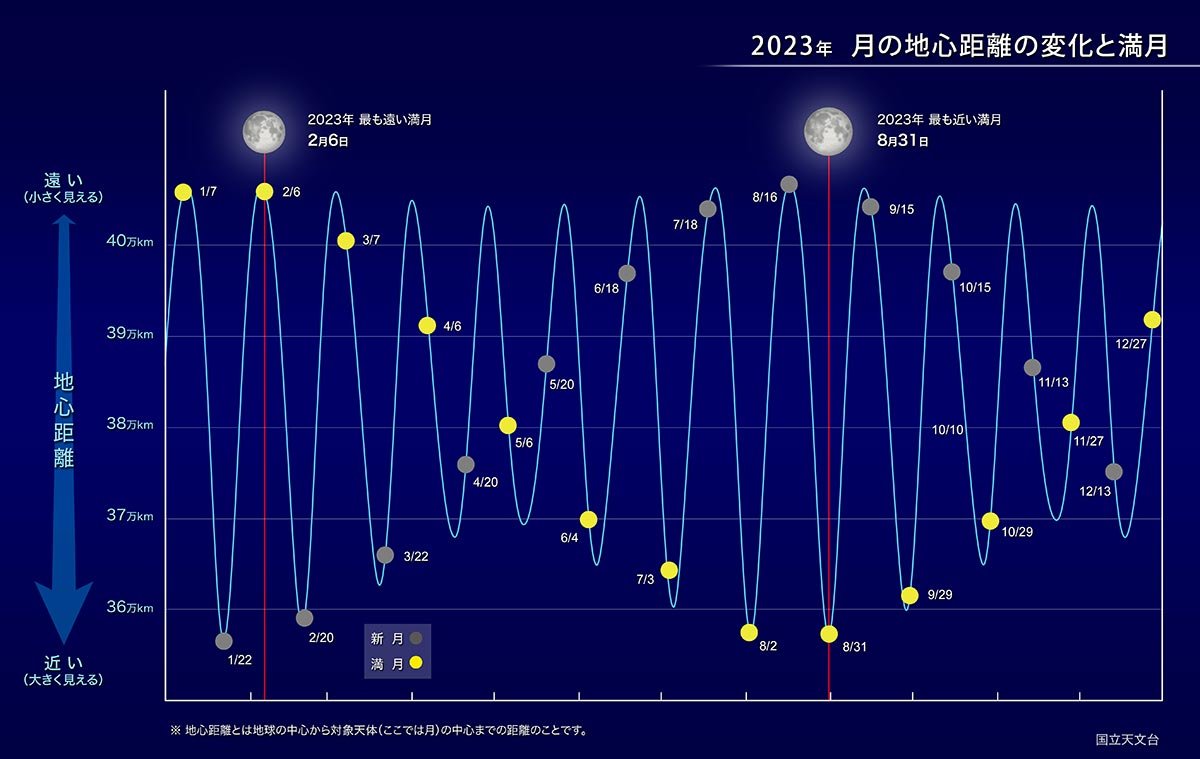

■見た目の大きさによる呼び方

「スーパームーン:Supermoon」

月の公転軌道が楕円であるため、一番地球に近くなる時期に満月が重なると見かけの大きさが大きく見えます。1年間に12~13回ある満月のうち、一番大きく見える満月を「スーパームーン」と呼んでいます。

月の平均の見かけの大きさに比べ116%ほどの大きさに見えます。

ちなみに2024年の「スーパームーン」は、10月17日でした。

2025年は、11月5日です。

「マイクロムーン:Micromoon」

スーパームーンの逆で、地球から一番遠い時期に満月が重なると見かけの大きさが小さく見えます。

ちなみに2024年の「マイクロムーン」は、2月24日でした。

2025年は、4月13日です。

■レアな現象 ひと月に2回の満月

「ブルームーン:Blue Moon」

同じ月の2回目に見られる満月のことを「ブルームーン」と呼びます。(青く見えるわけではありません。)

月の満ち欠けの周期は約29.5日で、1カ月より少し短いため、月初に満月になった場合に、月末に再び満月を見られるときがあります。おおむね2~3年周期で発生します。

■アメリカ先住民の呼び名(Native American Name)

アメリカの先住民族ネイティブアメリカンは、その月の満月に、時期に合った名前を付けることで季節を把握していたと言われています。

| 1月 | ウルフムーン(Wolf Moon) 狼は1月になると繁殖期が始まることや、仲間を見つけるために遠吠えをすることからこう呼ばれます。 |

| 2月 | スノームーン(Snow Moon) 大雪が降ることが多い月だからです。 |

| 3月 | ワームムーン(Worm Moon) だんだんと暖かくなり、ワーム(土中の虫)が活動を始める時期です。 |

| 4月 | ピンクムーン(Pink Moon) 野生のシバザクラやクサキョウチクトウのことで、北米では春になると山や丘がピンク色に染まるそうです。 |

| 5月 | フラワームーン(Flower Moon) アネモネ、スミレなど様々な花が次々に咲き始めます。 |

| 6月 | ストロベリームーン(Strawberry Moon) 月が赤く見えるからというわけではなく、北米では毎年6月にイチゴの収穫をおこなうことにちなんでいます。 |

| 7月 | バックムーン(Buck Moon) 「バック」とは雄鹿のことです。雄鹿の春頃に生え変わった角が7月頃になると枝角が生えてきます。 |

| 8月 | スタージョンムーン(Sturgeon Moon) 日本語では「チョウザメ月」。8月になると北米の湖や河川でチョウザメ漁が盛んにおこなわれます。 |

| 9月 | ハーベストムーン(Harvest Moon) 北米では農作物をこの時期に収穫(=Harvest)します。 秋分に近い満月をそう呼ぶため、ハーベストムーンは10月になることもあります。 |

| 10月 | ハンターズムーン(Hunter's Moon) 10月は月明かりが強いため、その光を頼りに、ハンターたちが獲物を狩ります。 |

| 11月 | ビーバームーン(Beaver Moon) 北米に生息するビーバーが、11月になると寒い冬を越すために巣作りを始めることからこう呼ばれます。 |

| 12月 | コールドムーン(Cold Moon) 文字通り寒さが厳しくなる季節の月だからです。 |

以上のような呼ばれ方をします。

私も「ウルフムーン」「ストロベリームーン」は聞いたことがありましたが、他にもたくさん呼び方があったのですね。

■番外編

「ブラッドムーン:Blood Moon」

皆既月食(total lunar eclipse)の時に見られる赤黒い満月のことです。

太陽光のうち、赤色の光が地球の大気で屈折し、月の表面を照らすので赤黒く見えるのです。

※ちなみに、2025年9月8日(月)の未明から明け方にかけて、日本全国で皆既月食が見られます。皆既継続時間は、東京で1時間20分以上です。

他にも調べればいろんな呼び方があるようなので、興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

月に関する面白い話は他にもありますが、それはまたどこかのタイミングで続編として紹介できればと思います。

余談(ケネディ大統領のことば)

「月」と言えば人類を初めて月に送った「アポロ計画」ですよね。

みなさんご存じのように、アメリカの有人宇宙船着陸計画のことです。

元々は、月の軌道に有人宇宙船を乗せるだけの計画でしたが、1961年のケネディ大統領の演説により、月面に有人宇宙船を着陸させる計画に変更されました。

以下はケネディ大統領の演説の抜粋です。

First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth.

まず私は、今後10年以内に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させるという目標の達成に我が国民が取り組むべきと確信しています。

(議会での演説)

We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.

我々が10年以内に月に行こうなどと決めたのは、それが容易だからではありません。むしろ困難だからです。この目標が、我々の持つ行動力や技術の最善といえるものを集結し、それがどれほどのものかを知るのに役立つこととなるからです。

(ライス大学での演説)※We choose to go to the moon(我々は月に行くことを選択する)は有名です。

これを機に「アポロ計画」は大きく動き出し、不慮の事故なども経験しながら紆余曲折の末、ついに1969年7月20日、「アポロ11号」が2人の人間を世界で初めて月に着陸させました。#1

その後も、12号、14号~17号が月面着陸に成功しました。

アポロ計画の最後である17号からは50年以上経っており、その間月面に降り立った人間はいませんでしたが、今新たに月を目指す計画「アルテミス計画#2」が進行中です。こちらについてはまたの機会にお話しできればと思います。お楽しみに。

終わりに

さて、今までお話ししてきたように、いろんな月の呼び方を知ると、実際に見てみたくなりますよね。

月は肉眼で大きく見える身近な天体ですので、晴れた日はちょっと立ち止まって、あるいはベランダに出て空を見上げてみてください。

満月以降の月は、昇ってくる時間が遅い時間になっていきますので、睡眠不足には注意してくださいね。

また、そうやって月を観察していると、時々明るい星のそばを通ったりするので、あれ、あの赤い星は何だろう?と思ったらぜひ調べてみてください。

「おうし座のアルデバラン(Aldebaran)」?「さそり座のアンタレス(Antares)」?もしかしたら「火星(Mars)」かもしれません。

そうやって、星に興味を持ってくれる人が増えると、とても嬉しいです!

<脚注>

#1

アポロ11号の宇宙飛行士は、「ニール・アームストロング船長」「バズ・オルドリン月着陸船操縦士」「マイケル・コリンズ司令船操縦士」の3人。3人のうち、アームストロング船長とオルドリン月着陸船操縦士が月面に降り立った。コリンズ司令船操縦士は、月周回軌道上で司令船「コロンビア」号を継続飛行させ、二人が月面で21時間30分を過ごした後、月周回軌道上再び合流した。

この時アームストロング船長が「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である」と述べたのは有名。

#2

主にNASA(アメリカ航空宇宙局)とJAXA(日本の宇宙航空研究開発機構)、CSA(カナダ宇宙局)、MBRSC(UAEのムハマンド・ビン・ラシード宇宙センター)およびNASAが契約している民間宇宙飛行会社などの国際的パートナーによって実施される。

2027年以降に月面に人類を送り、その後、ゲートウェイ(月周回有人拠点)計画などを通じて月に物資を運び、月面拠点を建設、月での人類の持続的な活動を目指す。

この記事は連載記事です。

Vol. 1 奇跡の星「地球」~地球はなぜ「奇跡の星」と呼ばれるのか~

Vol. 2 寒月の夜に読みたい 私たちの一番身近な星である「月」 ~様々な月の呼び方~

Vol. 3 ガリレオに見せてあげたい 美しい土星の環 ~15年周期で環が消失!?~

Vol. 4 古くて新しい疑問 地球以外の生命体は見つかるのか? ~最新の探査状況~

Vol. 5 9月8日の皆既月食の前に読んでおきたい 月食が起きる仕組み ~約3年ぶりの神秘的現象を楽しもう!~

Vol. 6 太陽系最大の(ガス)惑星 木星 ~大赤斑とガリレオ衛星~

この記事を書いた人

Kazz

サン・フレアには1998年入社

現在は、マーケティング・デザイン室在籍

「星空案内人」の資格を持っており、サン・フレア社員向けに「毎月の星空案内」「ISS(国際宇宙ステーション)観望情報」を配信したり、「非常階段踊り場観望会」「出張観望会」など開催したりしています。